革靴を使い続けていると中のインソールが削れたり、破れたりすることはありませんか?

専門のお店で修理してもらうこともできますが、費用がかかりお値段の安くはありません。

しかし、自分でインソールを作ると費用も安くして交換することが可能です。

この記事では、インソールの作成や交換方法についてご紹介していきます。

自分でインソールを交換するメリット・デメリット

まずは、自分でインソールを交換する際のメリットとデメリットを紹介します。

メリット

まずは、メリットから…

- 費用を安くできる

インソール交換に必要な道具の費用がかかるだけなので安い費用で行うことができます。 - 自分の好きなようにサイズを調整できる

既存のインソールでは足裏の感触やクッション性、かかとの高さなど調整することは難しいですが、自分で作成することで好きなように調整することができます。 - 好きな素材を選べる

インソールの素材も様々、レザーやメッシュなどあり、その素材も自分が好きなように選ぶことができます。

自分の履きやすいインソールを作成して交換してみましょう!

デメリット(専門店で修理した際のメリット)

- 失敗することがある

素人が一からサイズ調整を含め作成していくので、失敗することがあります。

失敗することで上手くなっていきますが、完璧を求める際には専門店での修理をおすすめします。 - 靴の形に合ったインソールを交換してくれる

自分で作成した際に、特に先端部分までインソールの形に合わせることが難しいので、そのような部分など綺麗に合わせたものに交換してくれます。

インソールの作成方法

道具紹介

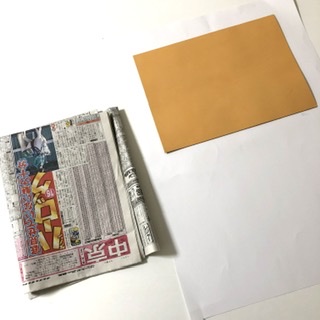

用意するものは、

- インソール素材(ここではヌメ革を使用)

- 新聞紙

- A4用紙

- ボールペンまた鉛筆

- ハサミ

- 接着剤(素材に合ったものを使用)

- ドライヤー

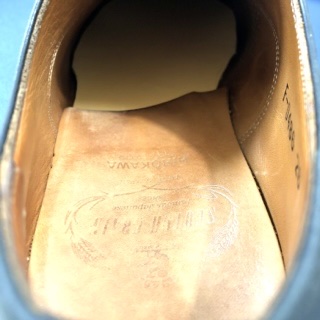

ステップ1.古いインソールを剥がす

古いインソールを剥がします。

剥がれやすくなっている場合は、手でゆっくり剥がしていきます。

なお、ドライヤーの温風を当てると、その熱により接着剤の力が弱まり綺麗に剥がれやすくなります。

ステップ2.インソールの型をとる

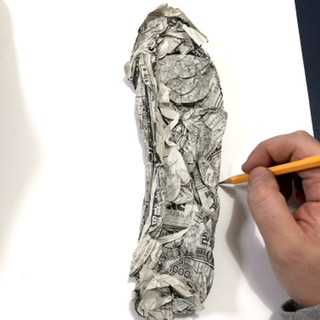

インソールの型をとっていきます。

型取りのやり方は、新聞紙をクシャクシャにして靴の中に入れて押し込み、新聞紙に型をつけます。

ステップ3.型を取り出す

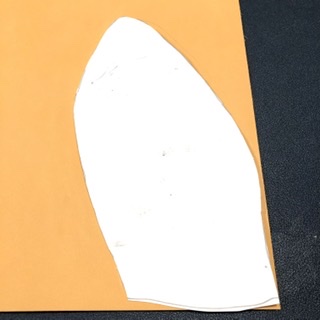

新聞紙に型がついたら取り出します。

ステップ4.型を紙に縁取り、仮のインソールを作ります

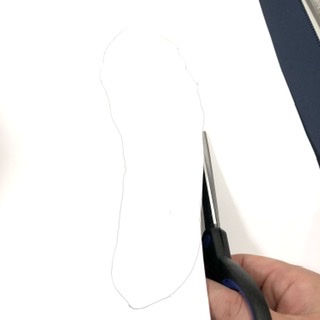

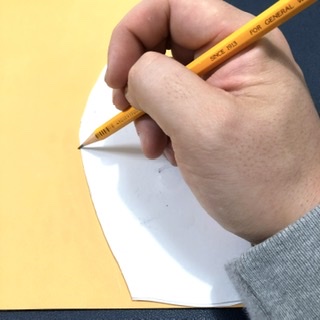

型がついた新聞紙を取り出し、そのまま、A4用紙などに写し縁取りをします。

縁取った線に沿って切っていき、紙の仮インソールを作成します。

ステップ5.仮インソールを靴に入れてサイズを調整する

実際に紙で作ったインソールを靴の中に入れてみてサイズを調整します。

サイズ調整は、ハサミで切りながらインソールを作りあげます。

ステップ6.インソールの素材をサイズに沿って切っていきます

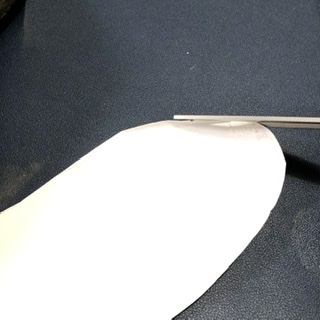

完成した紙にインソールを今度はヌメ革(インソール素材)に置いてサイズを縁取ります。

縁取った後は、ハサミで切ってインソールを完成させます。

ステップ7.インソールに接着剤をつけます

インソールに接着剤(ここでは革用ボンドを使用)をつけます。

付け方は、簡単に剥がれないように隅々まで接着剤を伸ばしながつけていきます。

ステップ8.接着剤を自然乾燥させドライヤーで熱活性を促します

接着剤を塗った後、15分ほど室温で自然乾燥させます。

その後、ドライヤーで温風をあてます。

これを行うことで熱により接着剤が熱活性を起こし付着しやすくなると同時に剥がれにくくなります。

ステップ9.インソールを靴の中に接着させて完成です!

靴の中に入れる際は、他の箇所に接着剤が付かないように注意しながら奥まで入れて接着させます。

靴の先端部分までインソールを接着させるため、棒のようなもので先端部まで押し込みしっかり接着させます。

その後、半日ほど乾かして完成です!

その際、木製のシューキーパーの重みで押さえるように置いておくと接着力が増すのでオススメです。

まとめ

今回の記事では、インソールをヌメ革から作り型取りをして作成する方法をご紹介しました。

もちろん、一から作らなくてもインソール用に型取られたものが市販されています。

それを使用するともっと簡単にインソールを交換することができます。

インソールを交換して履きやすい靴に変えて革靴を楽しんでくださいね。

そのほかにも革靴修理について記事を載せています。

コメント